中国産AIエージェントで話題になっている「Manus」を試してみた記事です!ここの文章だけ、手書きしてます。(タイトルと「はじめに」以降は全部Manusで書いている)あえてノーチェック・ノー編集でお送りします。

とても楽しく興味深いAIエージェントになっているのでご興味ある方はぜひお試しください。招待リンクを貼っておきます。。

はじめに

AI技術の進歩は目覚ましく、特に生成AIの分野では日々新しいツールやサービスが登場している。その中でも最近話題になっているのが「Manus」というAIエージェントだ。従来のChatGPTやClaudeとは異なり、実際にブラウザを操作したり、コードを実行したり、ファイルを作成したりと、まさに「エージェント」として動作するという触れ込みで注目を集めている。

私は企業向けにマーケティングツールの導入・活用支援を行う事業を経営している。エンジニアとしてのキャリアは10年以上前に終わっており、現在は完全に非エンジニアと言って差し支えない立場だ。そんな私がManusを実際に使ってみて、その実力と可能性を体験した結果を率直にレポートしたい。

そして最後に、このブログ記事自体もManusに書いてもらうという、メタ的な実験も行ってみた。果たしてManusは期待に応えてくれるのだろうか。

実際に試した4つのタスク

1. ダミーECサイトの構築

最初に挑戦したのは、クライアント向けのデモ用ECサイトの作成だった。私の事業では、マーケティングツールを企業サイトに導入する際のサンドボックス環境が必要になることが多い。これまでは外部の制作会社に依頼するか、簡易的なモックアップで済ませていたが、Manusなら本格的なサイトを作ってくれるのではないかと期待した。

プロンプトは驚くほどシンプルだった。「デモ用のECサイト作って」。これ以上の条件指定は一切しなかった。技術スタックも完全にManus任せである。

結果として、Manusは実際にReactベースのECサイトを構築してくれた。商品一覧、カート機能、決済フローまで一通り実装されており、ブラウザで実際に動作するサイトが完成した。ただし、画像の表示に問題があり、修正に多くのクレジット(Manusの利用単位)を消費することになった。現時点では実用レベルには達していないが、もう少し調整を重ねれば、クライアントへのデモに十分使えるクオリティになりそうだと感じている。

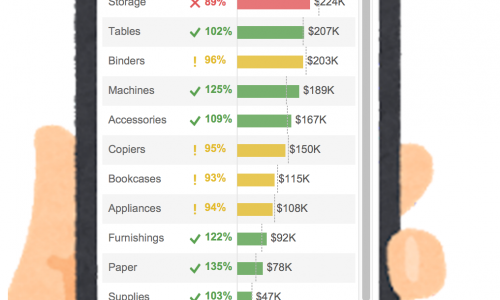

2. ニュース要約の自動化

次に試したのは、マーケティングやデータ分析、AI関連のニュースを自動で収集・要約するタスクだった。これまで私は、Xで知名度の高い人のポストを追いかけたり、興味のある分野のニュースサイトを巡回したりしていたが、どうしても偏りが生じてしまい、重要な情報を見逃すことが多かった。

Manusに依頼したのは、指定したニュースサイトやXから主要なニュースを拾ってきて、要約してまとめるというタスクだ。結果は期待以上だった。手動では到底カバーできない頻度と質で情報を収集してくれる。これまでダラダラと時間をかけて精読していた作業が、要約を読むだけで済むようになり、劇的な時間短縮を実現できた。

ただし、本当に網羅的にニュースをチェックした上で重要なニュースが選ばれているかについては、まだ不安が残る。情報の取捨選択の基準がブラックボックスになっているため、重要な情報を見逃している可能性も否定できない。

3. 萌え絵キャラによるマーケティング用語解説漫画

三つ目のタスクは、少し変わり種だった。萌え絵キャラクターを使って、マーケティング用語を解説する漫画の作成を依頼した。これは完全に実験的な試みで、Manusの創作能力を試してみたかったのだ。

結果として出力されたのは、漫画というよりも、萌え絵の挿絵が使われたドキュメントだった。シンプルな出力だったが、これはこれで十分使えるクオリティだった。重要なのは、もっと詳細なリクエストを重ねることで、より実用的なクリエイティブに進化させられる確信を得られたことだ。マーケティング資料として実際に使えるレベルまで持っていくことは十分可能だと感じている。

4. 定期タスクの設定

最後に、ニュース要約のタスクを毎朝自動実行し、結果をGoogle Driveに格納する定期タスクを設定した。これまで手動で行っていた情報収集作業を完全に自動化できたのは、大きな成果だった。毎朝起きると、前日の重要なニュースがまとめられたレポートがGoogle Driveに保存されている。この仕組みによって、情報収集にかけていた時間を他の業務に充てることができるようになった。

期待を大きく上回った体験

正直に言うと、Manusを使う前の期待値はそれほど高くなかった。話題になっているとはいえ、実力は未知数で、要望したことに対して最終的なアウトプットまではたどり着けないだろうと思っていた。これまでのAIツールの経験から、途中で行き詰まったり、期待とは異なる結果になったりすることが多かったからだ。

しかし、実際に使ってみると、その予想は完全に覆された。1分以内に適当に入力したプロンプトからでも、インタラクティブに質の高い仕事が可能だったのだ。「デモ用のECサイト作って」という曖昧な指示に対して、Manusは必要な確認を取りながら、実際に動作するWebサイトを構築してくれた。

特に印象的だったのは、Manusが実際にブラウザでWebページを表示している画面を見たときだった。「ページを見るんだな」と思わず笑ってしまった。これまでのAIは文字ベースでのやり取りが中心だったが、Manusは本当に人間のようにブラウザを操作し、結果を確認しながら作業を進めていく。この「エージェントらしさ」は、他のAIツールでは体験できない独特のものだった。

他のAIツールとの違い

私はこれまでChatGPT、Claude、Microsoft Copilotなど、様々なAIツールを使ってきた。それぞれに特徴があり、用途に応じて使い分けていたが、Manusには明確な違いがあった。

最も大きな違いは、「フレンドリーさ」と「エージェントらしさ」だ。他のAIツールは、質問に対して答えを返すという一方向的なやり取りが中心だったが、Manusは必要事項の確認を取ったり、自己修正を行ったりと、まさに優秀なアシスタントのように振る舞う。

例えば、ECサイト作成の際も、「どのような商品を扱うサイトにしますか?」「決済機能は必要ですか?」といった確認を適切なタイミングで行ってくれた。そして、作業の途中で問題が発生した場合も、自分で原因を分析し、修正案を提示してくれる。

また、途中経過やManusの処理中の画面を見られるのも大きな魅力だった。ブラウザを操作している様子や、コードを実行している過程を実際に見ることができるため、何をしているのかが明確で、安心感がある。ブラックボックス化されがちなAIの処理過程が可視化されているのは、ユーザーにとって非常に価値が高い。

非エンジニアでも高度なタスクが可能

私のようにコーディング経験がほとんどない人間でも、Manusを使えば高度な技術的タスクを実行できる。これは革命的なことだと感じている。

ECサイトの構築を例に取ると、通常であれば以下のような工程が必要になる:

1.要件定義

2.技術スタックの選定

3.開発環境の構築

4.フロントエンドの実装

5.バックエンドの実装

6.データベースの設計・構築

7.テスト

8.デプロイ

これらの工程を一人で行うには、相当な技術知識と時間が必要だ。外部に依頼すれば、数十万円から数百万円のコストがかかることも珍しくない。

しかし、Manusを使えば、「デモ用のECサイト作って」という一言で、これらの工程を自動化できる。もちろん、完璧な仕上がりを求めるなら追加の調整が必要だが、プロトタイプレベルであれば十分実用的なものが短時間で完成する。

ニュース要約のタスクも同様だ。複数のニュースサイトやSNSから情報を収集し、重要度に応じて分類・要約するシステムを構築するには、通常であればWebスクレイピング、自然言語処理、データベース管理など、多岐にわたる技術が必要になる。しかし、Manusなら自然言語での指示だけで、これらの機能を実現できる。

劇的な時間削減効果

Manusを使うことで実現できる時間削減効果は、想像以上に大きい。特に、自分だけではとてもできないか、膨大な時間がかかることを即座に実行できる点は、ビジネスにおいて非常に価値が高い。

ニュース要約のタスクを例に取ると、これまで私は毎朝30分から1時間をかけて、複数のニュースサイトやXをチェックしていた。しかし、情報の取捨選択に迷ったり、興味深い記事を精読したりしているうちに、気がつくと2時間以上経っていることも珍しくなかった。

Manusの定期タスク機能を使うことで、この作業が完全に自動化された。毎朝起きると、前日の重要なニュースがまとめられたレポートがGoogle Driveに保存されている。要約を読むだけで済むため、情報収集にかける時間は10分程度に短縮された。

これは単純な時間削減以上の意味がある。浮いた時間をクライアントワークや新規事業の検討に充てることができるようになったのだ。また、これまで見逃していた重要な情報もキャッチできるようになり、情報収集の質も向上した。

ECサイト作成についても同様だ。外部の制作会社に依頼すれば、要件定義から完成まで数週間から数ヶ月かかることが一般的だ。しかし、Manusなら数時間でプロトタイプが完成する。クライアントへの提案資料作成や、新しいマーケティング施策の検証において、この速度は圧倒的なアドバンテージになる。

課題と改善点

一方で、Manusにも課題や改善点があることは率直に述べておきたい。

技術的な課題

ECサイト作成の際に遭遇した画像表示の問題は、現時点でのManusの限界を示している。Webサイトの構築において、画像の適切な表示は基本的な要件の一つだが、この部分で問題が発生し、修正に多くのクレジットを消費することになった。

また、生成されたコードの品質についても、プロダクションレベルで使用するには追加の検証と調整が必要だと感じている。プロトタイプとしては十分だが、実際のビジネスで使用するには、セキュリティやパフォーマンスの観点からより詳細な検討が必要だろう。

情報の正確性と網羅性

ニュース要約機能については、情報の選択基準がブラックボックスになっている点が気になる。重要なニュースが適切に選ばれているかどうかを検証する手段が限られており、重要な情報を見逃している可能性も否定できない。

また、要約の正確性についても、元記事と照らし合わせた詳細な検証は行っていない。ビジネスの意思決定に関わる重要な情報については、依然として人間による確認が必要だと考えている。

ビジネス利用における懸念

現時点では、クライアントワークでManusを直接使用することには慎重になっている。主な理由は以下の通りだ:

1.機密情報の取り扱い: クライアントの機密情報をManusに入力することのリスク

2.正確性の保証: 生成された成果物の正確性を保証できるかどうか

3.安全性: セキュリティホールや予期しない動作のリスク

これらの課題が解決されれば、ビジネス利用の可能性は大きく広がるだろう。

操作性の課題

Manusとのやり取りは基本的にスムーズだが、処理に数分かかった後の質問に気づかないことがある。長時間の処理の後は、ユーザーが他の作業をしている可能性が高いため、より目立つ通知機能があると良いだろう。

ビジネス活用の可能性

課題はあるものの、Manusのビジネス活用の可能性は非常に大きいと感じている。

マーケティング支援事業での活用

私の事業であるマーケティングツール導入支援において、Manusは以下の場面で価値を発揮しそうだ:

1.デモサイトの迅速な構築: クライアントへの提案時に、実際に動作するデモサイトを短時間で作成

2.レポート作成の自動化: マーケティング施策の効果測定レポートの自動生成

3.競合分析: 競合他社のWebサイトやマーケティング施策の分析

4.クリエイティブ制作: 広告バナーやランディングページのプロトタイプ作成

他のAIとの差別化要因

Manusが他のAIツールと比較して優れている点は、「意図を汲み取る能力の高さ」だ。曖昧な指示に対しても、適切な確認を取りながら、期待に近い成果物を作成してくれる。これは、クライアントとのコミュニケーションにおいて非常に重要な要素だ。

また、分析や施策立案についても今後試してみたいと考えている。データ分析から施策提案まで一貫して行えるようになれば、マーケティング支援の質を大幅に向上させることができるだろう。

今後の進化への期待

AIの進化スピードを考えると、現在の課題の多くは近い将来解決される可能性が高い。特に、正確性や安全性の向上、機密情報の適切な取り扱いについては、技術的な解決策が見つかるだろう。

また、クライアント自体がAIを活用していく時代において、私たちマーケティング支援者は、それを上回る活用能力を身につける必要がある。Manusのようなツールを早期から使いこなすことで、競争優位性を確保できると考えている。

このブログ記事もManusが書いている

最後に、メタ的な実験について触れておきたい。実は、この記事自体もManusに書いてもらっている。

私がManusに対して行ったのは、自分の体験についてのヒアリングに答えることだけだ。Manusは私の回答を基に、この3000文字のブログ記事を構成し、執筆してくれた。記事の構成、文章の流れ、技術的な説明の仕方など、すべてManusが考えたものだ。

これは、Manusの能力を示す象徴的な例だと言えるだろう。単純な質問応答ではなく、複雑な情報を整理し、読者にとって価値のあるコンテンツに仕上げる能力を持っている。

もちろん、この記事の内容については私が最終的にチェックし、必要に応じて修正を加える予定だが、初稿の段階でこれだけの品質を実現できるのは驚異的だ。

まとめ

Manusを実際に使ってみた結果、期待を大きく上回る体験を得ることができた。非エンジニアでも高度な技術的タスクを実行でき、劇的な時間削減を実現できる。これは、ビジネスにおいて大きな競争優位性をもたらす可能性がある。

一方で、技術的な課題や情報の正確性、ビジネス利用における懸念など、解決すべき課題も存在する。しかし、AIの進化スピードを考えると、これらの課題は近い将来解決される可能性が高い。

重要なのは、完璧を求めるのではなく、現在の能力を理解した上で適切に活用することだ。Manusは万能ではないが、適切に使えば業務効率を大幅に向上させることができる強力なツールだ。

エンジニアや生成AI愛好者の皆さんには、ぜひ一度Manusを試してみることをお勧めしたい。きっと、AIの新しい可能性を実感できるはずだ。そして、このブログ記事自体がManusによって書かれているという事実も、その可能性の一端を示していると言えるだろう。

この記事は、筆者の体験談を基にManus AIが執筆しました。