こんにちは、エクスチュアの津村です。

皆様はNorth Star Metrics (NSM:ノーススターメトリック)という言葉をご存じですか?

North Star=北極星が常に真北を示す、正しい方角を知ることができる目印であるように、

NSMはビジネスを持続的に成長させる上で、全てのメンバーが目指すべき、唯一で重要な指標です。

日本ではあまり聞きなじみがないかもしれませんが、AmazonやNetflix、Facebookなど著名な企業で採用されており、注目されています。

ということで、今回はNSMとは何なのか?なぜ必要なのか。どのように策定し、どうやって使用するのか、少し長くなってしまいますが、たっぷりと!NSMについて紹介いたします。

本記事は

- NSMについて知りたい・理解を深めたいビジネスパーソン

- 現在OKRやロードマップ、KGI/KPIツリーなどは使用しているが、中々持続的な成長へ結びつかず

お困りの製品デザイン・開発担当の方 - 組織全体でビジョンや戦略、製品価値を共通化したいマネージャー etc.

といった様々な立場の方に興味深い記事であると思います!

ぜひ最後まで読んでいただけると嬉しいです。

【目次】

NSMとは

なぜ必要? – KGI/KPIとの位置関係 –

企業成長において、利益・収益の増加は重要視すべき指標で、多くの企業でKGI (Key Goal Indicator):重要目標達成指標と設定されているでしょう。

そしてこれらを生み出すのがプロダクト・サービスという「製品」ですが、

KGIのために組織内の人間は製品を手元に何をすればよいのでしょうか?

現在は企業間の競争が激しく、製品間の差別化も難しく、莫大な広告費を掲げても必ずしも売上拡大に直結する明確な世の中ではありません。

しかしながら、真によい製品であれば、顧客は数ある製品の中からも選択して使用し、

継続的に愛用し、更には周りの人にも共有するでしょう。

つまり、持続的な顧客の製品利用体験が鍵を握り、

製品が顧客に価値ある利用体験を提供できていれば、アウトプットとして結果的にKGIが達成されます。

では顧客の製品利用体験をどのように評価していけばよいのでしょうか?

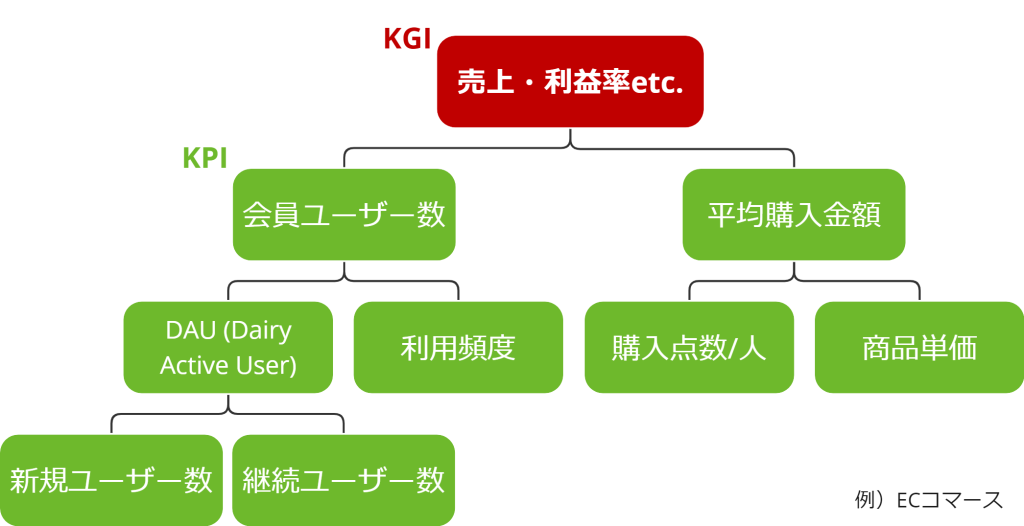

これまで多くの場合、KGIが設定されれば因数分解してKPI (Key Performance Indicator):重要事業評価指標が設定されてきました。

これらのKPIは真に意味のあるKPIでしょうか?

しかしKPIだけでは顧客の製品利用体験の評価及び改善へのアクションは難しいでしょう。

なぜなら…仮にDAU (Dairy Active User) を測定しても顧客の製品利用体験の評価はできませんし、仮に一時的にDAUを増加させても持続的なビジネス成長へのアクションには直結しないからです。

(DAU増加はKGIに直結しないですよね…?DAUは単なる結果の数値でしかないので、製品利用体験を測るには、“顧客が製品から価値を享受した指標”が必要になります。)

そこで有用なのが

“組織内の全てのメンバーにとって目指すべき、中長期に重要である唯一の指標として設定される、

製品の、さらにその先のビジネスの持続的な成長に欠かせない”NSMとなります。

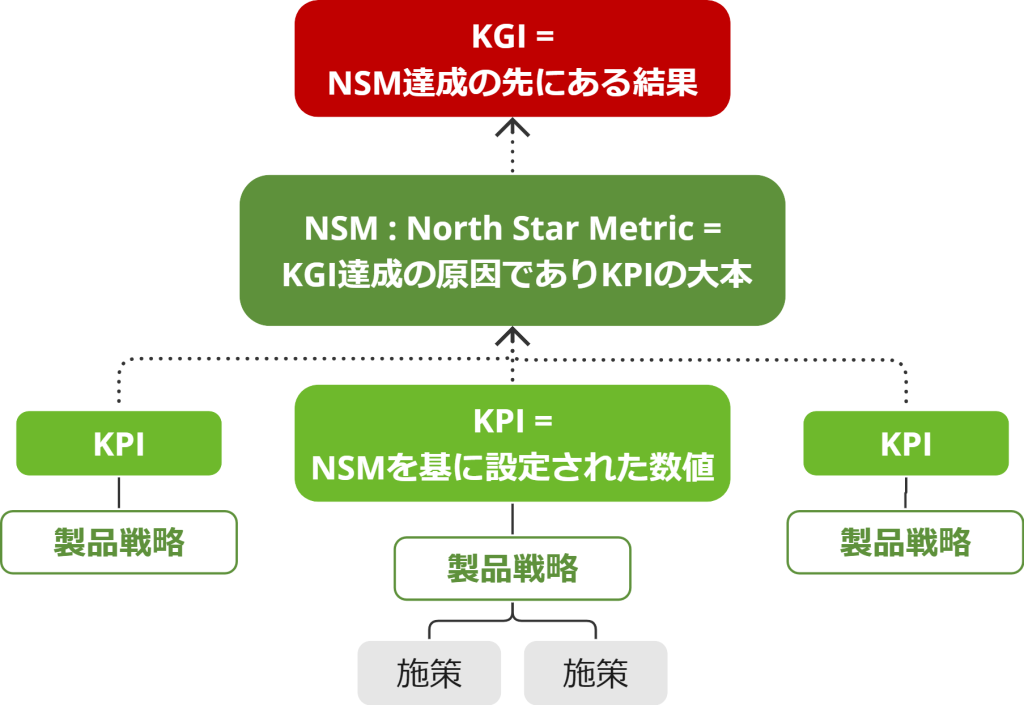

1つ注意点としてNSMはKGI/KPIに取って代わる、代替な指標ではなく共存する指標です。

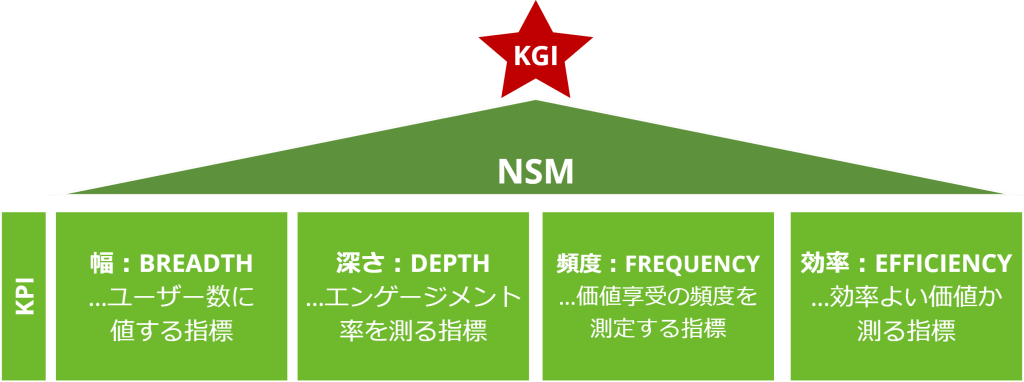

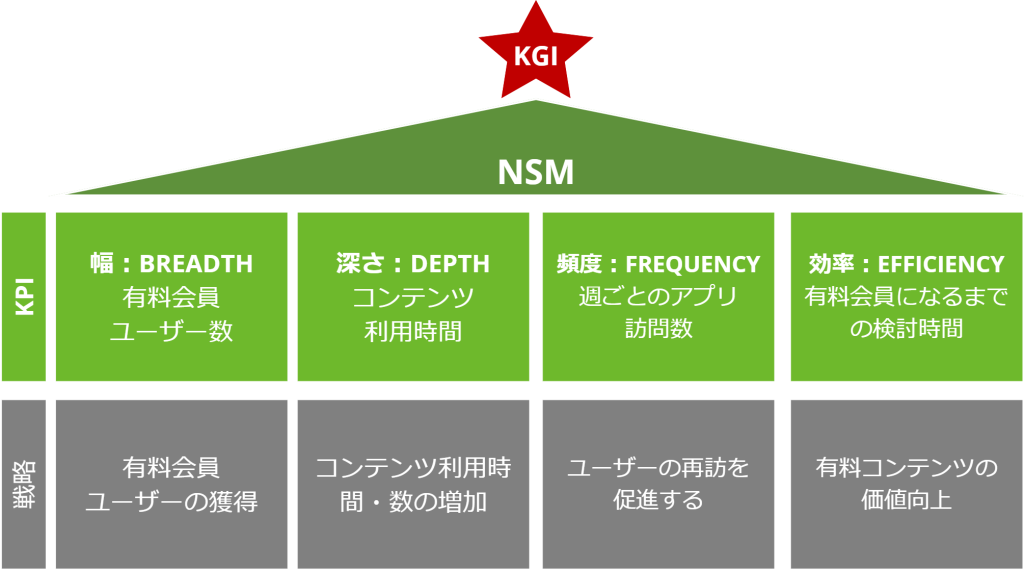

企業視点の最終目標:KGIを支え、各戦略・施策の指標:KPIを集約する中間にNSMは位置します。

顧客の製品利用体験を評価する指標:NSMが設定できれば、NSMを基にブレイクダウンして有用なKPIが設定されるので、方向性を迷うことなく。迷った際にもNSMを目印に施策・戦略立案が行えます。

KPIの改善がNSMの達成>>その結果にKGI達成という道筋が形成されるのです。

NSM策定・活用

ここまででNSMの有用性かつ重要性が理解を感じていただけたかと思います。

ここからはNSM設定方法、さらにNSM策定後の活用方法を紹介いたします。

#NSM策定 -step. 1 あなたの製品はどのような製品ですか?

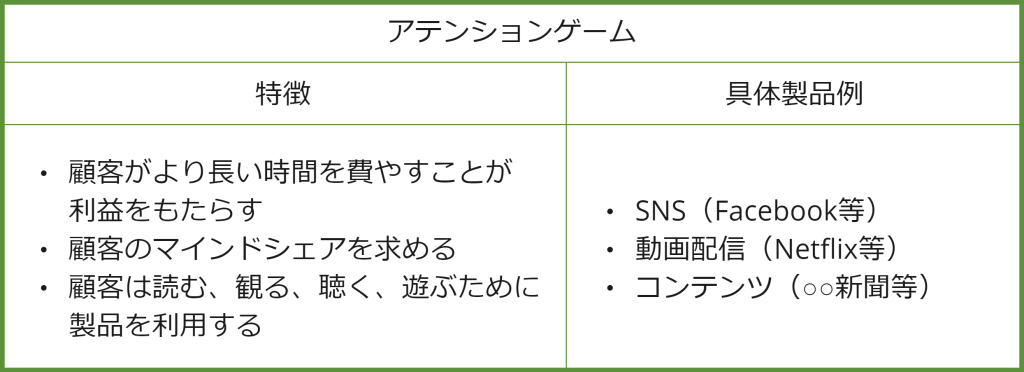

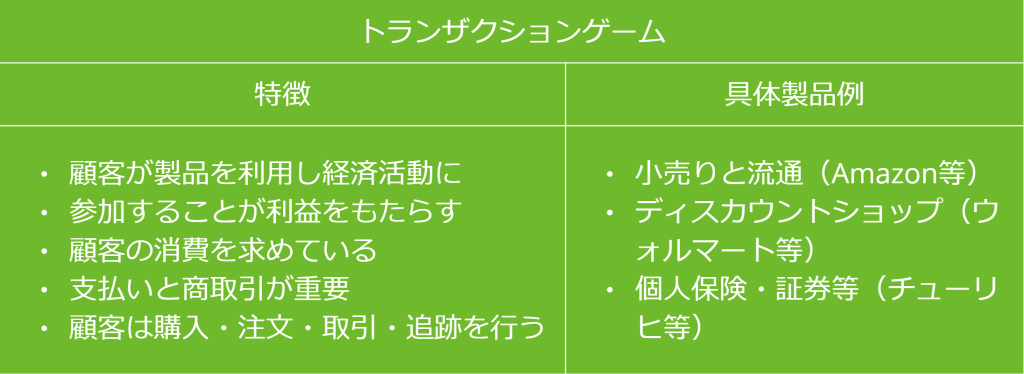

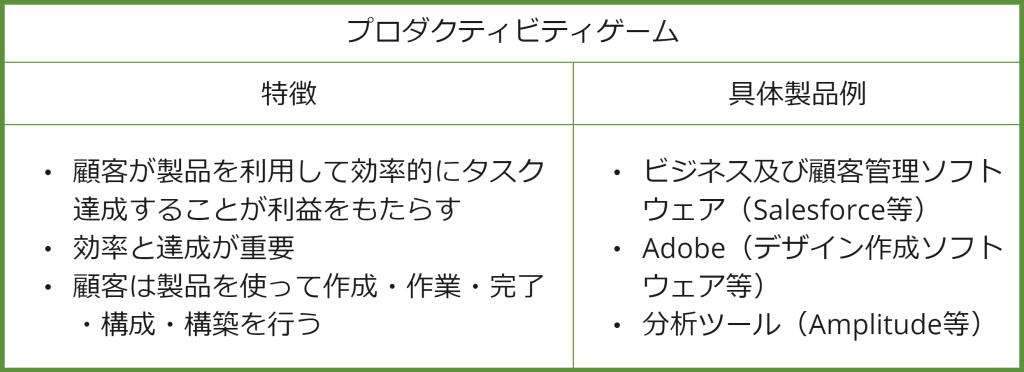

まずは「自社製品がどのような製品であるか?」を理解し共通化する必要があります。ここで、プロダクトアナリティクスツールAmplitudeを提供するAmplitude社が行った12,000社以上の顧客サービス調査より作成された製品の3分類を紹介いたします。多くの場合、このいずれかに当てはまると考えられます。

企業は製品でどのようなゲームをしているのか?という考え方です。

なぜ分類する必要があるのか?

それはNSMという組織内でただ1つの指標を設定するには、組織内で製品価値の理解・認識を一致させる必要があるからです。

例えばあるスポーツチームのアプリでは、無料コンテンツを利用できますが、限定インタビュー記事閲覧などのプレミアムコンテンツを楽しむためには有料会員登録が必要です。

この場合、収益増加という企業目線に立つと、ユーザーの有料会員登録が利益をもたらすことから、一見トランザクション製品かと思われます。

しかし実際には有料会員になったもののコンテンツを使用せずに解約しているユーザーも存在しています。

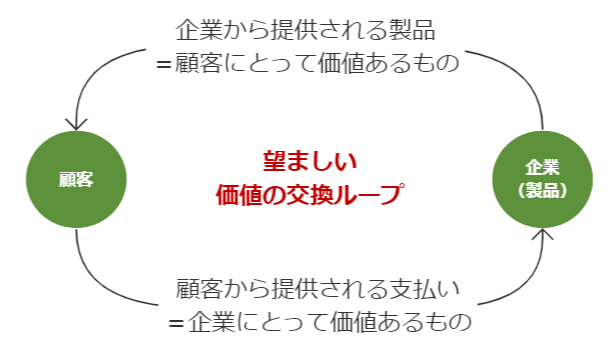

製品分類の際に肝なのは、顧客目線に立って考えること。顧客が製品利用で感じ享受する価値の交換に企業としての価値:収益がある、ここに焦点を当てることです。

このケースでは、ユーザーはこのアプリ使用を通じ、よりこのスポーツチームを応援したい、知りたいときに有料会員登録という行動を起こします。つまりユーザーの注目を集めることが利益をもたらす、アテンション製品に該当します。

また、製品分類が重要な理由には、製品分類によって重視する視点が異なることも挙げられます。

仮にアテンション製品:ゲームアプリであればユーザーの長時間利用は満足度が高いと判断できますが、プロダクティビティ製品:ユーザーのタスク効率化促進ツールであれば製品利用時間は短くあるべきです。

つまり、同じ製品利用時間という指標においても製品によって顧客の製品利用体験を評価できる視点は異なるということです。

#NSM策定 -step.2 NSM構成3要素を抑える

step.1で自社製品の提供価値の認識が揃ったところで、具体的にNSMを定めていきます。

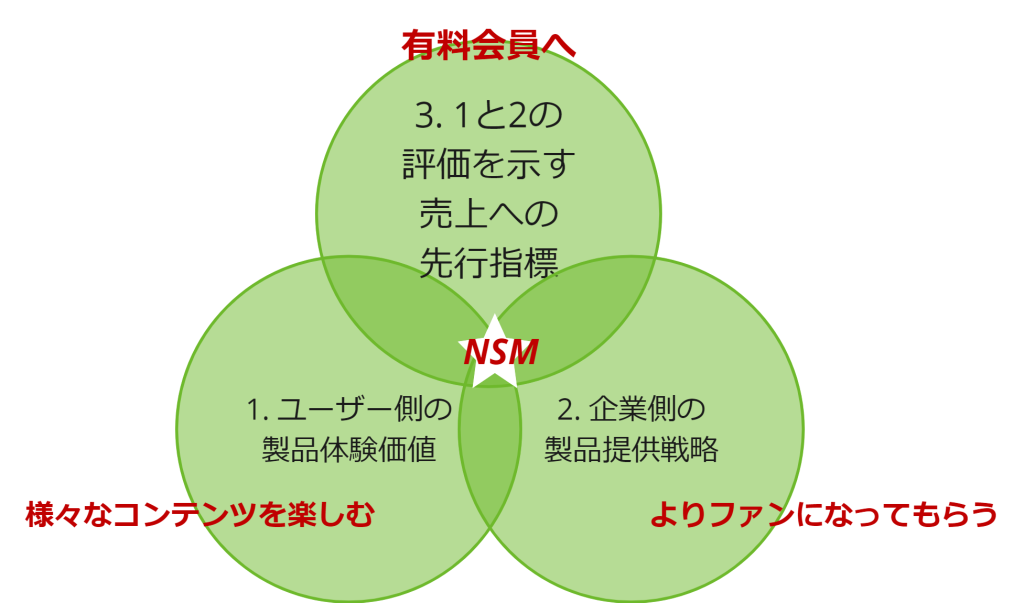

NSMは“1. ユーザー側の製品体験価値”、“2. 企業側の製品提供戦略”、そして“3. 1と2の評価を示す売上への先行指標”の3要素で構成されます。

先ほどのスポーツチームアプリを例に考えてみましょう。①ユーザーにとっての製品価値は様々なコンテンツを楽しめること。②企業側の製品提供戦略はよりチーム・選手を知ってもらい好きになってもらうこと。そして③売上への先行指標を上げるには、製品の収益である有料会員の増加が必要です。

この3要素の重なり部分にNSMは存在している可能性が多いです。

この場合、NSMとしては「有料会員ユーザーの月間コンテンツ利用時間」や「1か月に○時間以上プレミアムコンテンツを利用している有料会員ユーザー数」などが考えられます。

本記事ではスラスラと列挙しましたが、実際のNSM策定は様々な部署のメンバーとワークショップ等を開催し、紆余曲折しながら豊富なアイデアを基に策定されることが望まれます。

すぐにNSMが決定されずとも、議論することが組織内の連携強化にもつながると考えられます。

#NSM活用

ではここからは策定したNSMを活用し、KPI策定へのブレイクダウンを行っていきます。

(NSMの設定はゴールではなく、始まりです…!)

NSMは4軸のKPI =”BREADTH”×”DEPTH”×”FREQUENCY”×”EFFICIENCY”で考える

前述しましたが、NSMの目的には有用なKPIの策定も含まれます。有用なKPIを策定する上ではNSMを4要素に分解して考えていきます。

上記に続きスポーツチームアプリを例に考えてみます。

NSMは「有料会員ユーザーの月間コンテンツ利用時間」とします。

- 幅:BREADTH

…ユーザー数に値する指標であり、成長を生む土台です。今回のケースでは“有料会員ユーザー数”をKPIとします。 - 深さ:DEPTH

…エンゲージメント率を測る指標が該当します。今回のケースではアプリ使用時間が長い=様々なコンテンツを楽しんでいる=エンゲージメントが高く価値を享受している、と考えられるので、“コンテンツ利用時間”をKPIとします。 - 頻度:FREQUENCY

…ユーザーがどれくらいの頻度で製品価値を享受しているかを測定する指標です。/月、/週、/日などのスパンや、次回コンテンツを開くまでの間隔などが該当します。今回のケースでは“週ごとのアプリ訪問数”をKPIとします。 - 効率:EFFICIENCY

…ユーザーが効率よく価値を感じられているかを測る指標です。今回のケースでは”有料会員になるまでの検討時間”をKPIとします。

このようにNSMからブレイクダウンすることで、顧客目線でのKPI設定ができました!

この後KPIに基づき二次KPIの設定や、施策・戦略立案を行いますが、ここからは実際の行動分析データを基に行うとより有効です。

次回の記事では製品内の行動分析を可能にするプロダクトアナリティクスツール:Amplitudeを用い、行動分析データを使用して、実際的なNSM策定並びに活用を紹介する予定です!ぜひ楽しみにしててくださいね。

NSM策定・活用時のポイント

さて、有用なNSMですが、策定・活用にあたり抑えるべきポイントが4つあります。

#1. NSMは製品の価値を示すただ1つの指標であり、なぜ顧客にとって重要か明確である

北極星は1つであるようにNSMは1つに定めるべきです(1つの製品内で売り手/買い手が存在し、提供できる価値が異なる場合など、例外はあります)。かつ、顧客が製品のどこに価値を見出しているかが明確に紐づいていないと、間違った方向へ導かれる危険性があります。

#2. 理解・計測可能であり、実行可能であること

NSMは難しくある必要はなく、専門知識がない人でも理解できるものであるべきです。そして、追跡して計測できるデータである必要があります。またNSMのために行動できるものである必要があります(自社製品に関係なく生じる事象を含むと制御できなくなります)。

#3. 長期的なビジネスの成功を導く指標であること

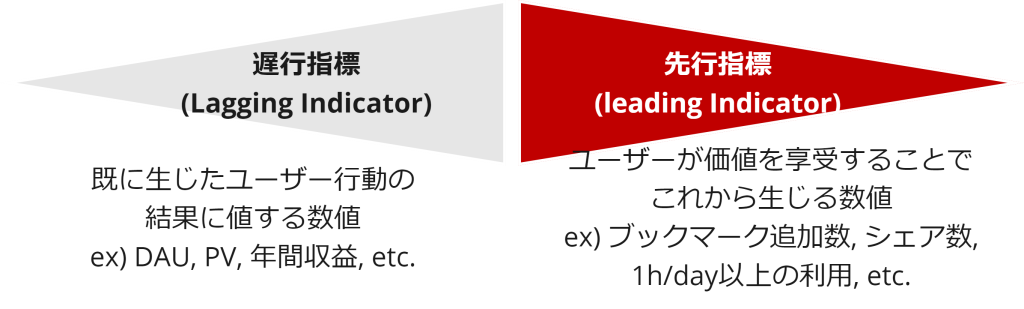

一般的に指標は遅行指標 (Lagging Indicator)(既に生じたユーザー行動の結果に値する数値)か先行指標 (leading Indicator)(ユーザーが価値を享受することでこれから生じる数値)に分類できます。

良いNSMとはビジネスの長期的成長へ導く指標であり、将来的な成果を予測する先行指標である必要があります。よって、DAUやPV、年間収益など過去に生じた数値:遅行指標はNSMとしてはふさわしくありません。

#4. 絶対的な・固定的存在ではなく、データを基にPDCAを回し見直すこと

早々に変化を加えるべきではありませんが、一度定めたNSMは決して永遠固定ではありませんし、指標やKPIは定期的に見直すことが望まれます。

例えば4軸のKPIの1つ:頻度はどれぐらいが適切でしょうか?ここを根拠なく定めてしまわず、実際の製品におけるユーザー行動データを根拠に仮設を立て議論し、考えていきましょう。

おわりに

最後まで読んでいただいた方、ありがとうございました。お疲れ様でした!

本記事ではNorth Star Metric : NSMについて紹介いたしましたが、理解していただけたでしょうか?

NSMがビジネスの持続的な成長に向けた、有効で有用な指標であることが少しでも伝わっていれば幸いです。

しかしながら実際にNSM・KPI策定を1人で行うことは中々難しく、組織内主要関係者で開催するワークショップで議論することが望ましいですが、その際には精通したファシリテーターの存在、且つ

ユーザーの製品内行動データが必要になるかと思います。

エクスチュアは本記事で紹介したAmplitudeのテクノロジーパートナーとして、Amplitude導入や導入後の実装・活用支援やNSM策定・コンサル支援を行っております。

興味のある方、お困りの方はお気軽にご質問・ご相談ください。

次回記事ではプロダクトアナリティクスツール:Amplitudeによる行動分析データを使用して、実際的なNSM策定並びにその後のデータ活用として施策実施までも紹介する予定です!

ぜひそちらも参考にしてみてくださいね。

本記事はAmplitude社展開NSM教本「ノーススタープレイブック」を参考にしております。

Amplitude ノーススタープレイブック